雰囲気の感じられるイラストを描きたい。

そんなときは、キャラクターへの「光」の当たり方を考えてみましょう。

今回はXから、彩田花道さんのご投稿を紹介します。

光を使って絵を演出する方法を解説しています。

※この記事で紹介している内容は、ご本人の許可を得て掲載しています。

※彩田花道さんがBOOTHで公開していらっしゃる、『光についての自由研究』を抜粋して紹介しています。

この記事の目次

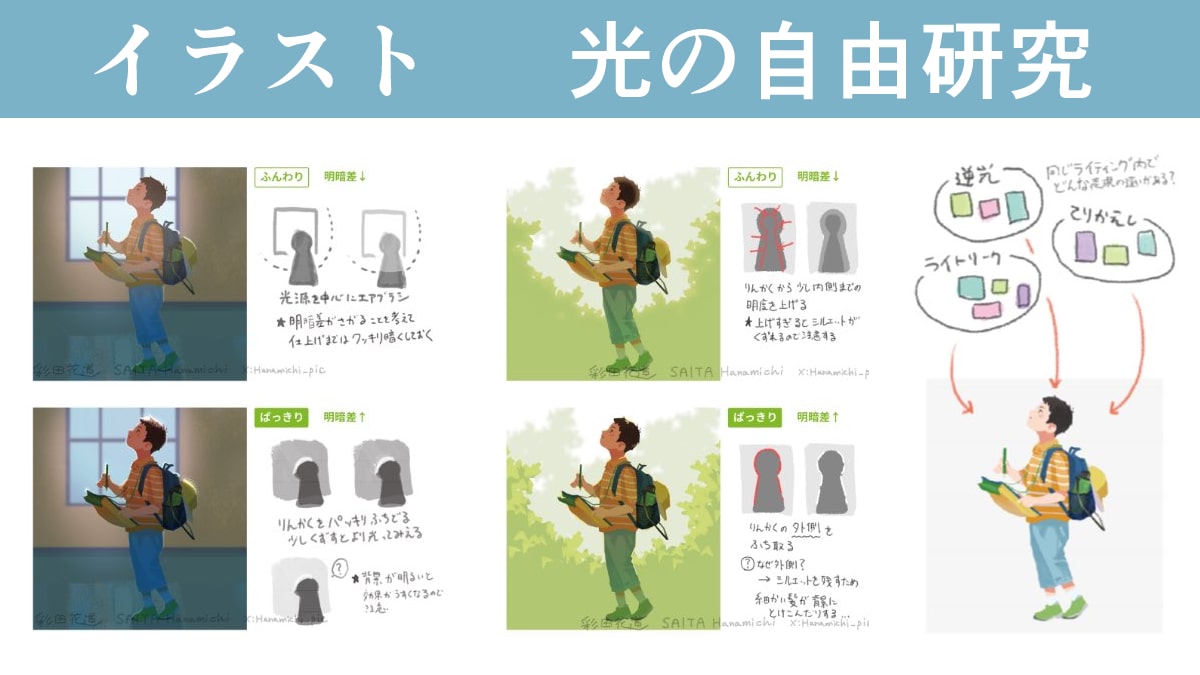

光で変わるイラストの雰囲気 『光についての自由研究』

同じ光源のライティングでも、作りたい雰囲気によって様々な表現ができます。

4パターンのライティング別に、どのような表現ができるのか見ていきましょう。

- 光源が狭い逆光

- 光源が広い逆光

- 斜めからの光

- 照り返し

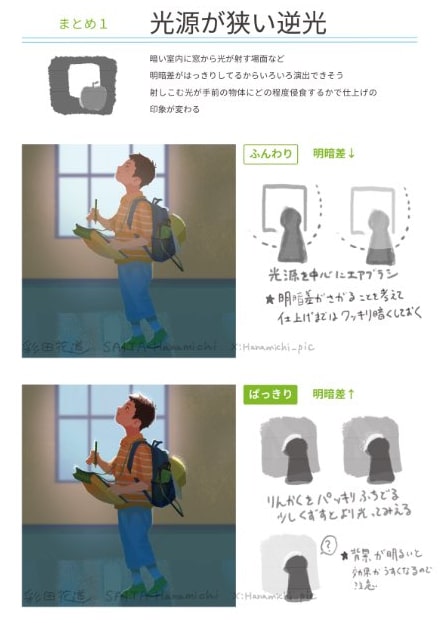

光源が狭い逆光

暗い室内に窓から光が射す場面です。

明暗差がはっきりしているので、いろいろな方法で演出できそうですね。

射し込む光が、手前の物体にどのくらい当たるのかを考えましょう。

光が当たる量によって、仕上げの印象が変わります。

ふんわり(明暗差を小さくする表現)

光源の窓を中心に、エアブラシで塗りましょう。

光を塗ると明暗差が下がることを考えて、仕上げまでは人物をクッキリと暗くしておきます。

ぱっきり(明暗差を大きくする表現)

輪郭をパッキリとフチ取りする表現です。

光を少し崩すと、より光って見えます。

背景が明るいと、効果が薄くなるので注意してください。

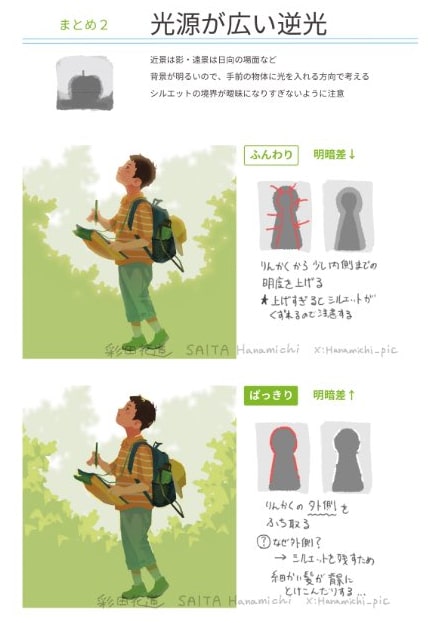

光源が広い逆光

近景は影で、遠景が日向の場面です。

背景が明るいので、手前の物体に光を入れる方向で考えましょう。

シルエットの境界が曖昧になりすぎないように、気をつけてください。

ふんわり(明暗差を小さくする表現)

輪郭から少し内側までの明度を上げます。

明度を上げすぎるとシルエットが崩れてしまうので、注意しましょう。

ぱっきり(明暗差を大きくする表現)

輪郭の外側を明るい色でフチ取ります。

外側をフチ取る理由は、シルエットを残すためです。

細かい髪などは、背景に溶け込んでしまうので特に注意しましょう。

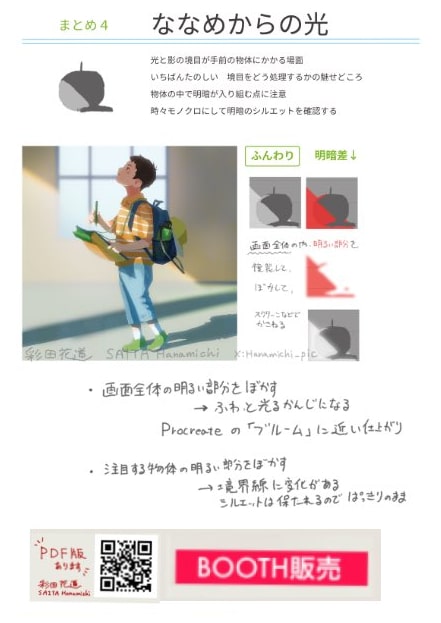

斜めからの光

光と影の境目が、手前の物体にかかる場面です。

物体の中で、明暗が入り組む点に注意してください。

制作の途中でイラスト全体をモノクロにして、明暗のシルエットを確認してみましょう。

ふんわり(明暗差を小さくする表現)

画面全体の中で、明るい光を描いたレイヤーを複製します。

複製したレイヤーは、ぼかしを加えて、合成モードのスクリーンなどで重ねましょう。

画面全体の明るい部分をぼかすと、ふわっと光る感じになります。

Procreateのフィルター効果の「ブルーム」に近い仕上がりです。

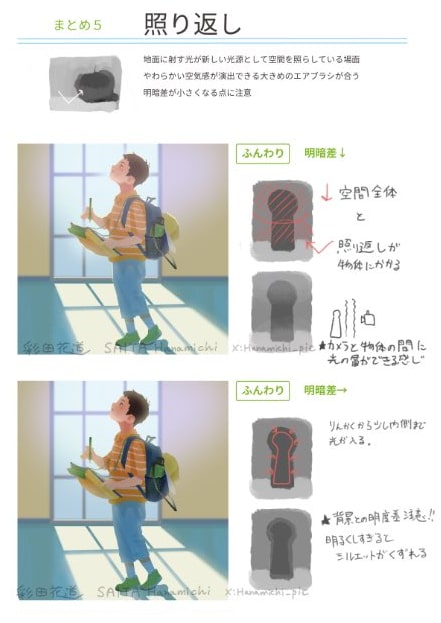

照り返し

地面に射す光が新しい光源として、空間を照らしている場面です。

光の表現には、やわらかい空気感が演出できる大きめのエアブラシを使用してみましょう。

明暗差が小さくなる点に気をつけてください。

ふんわり(明暗差を小さくする表現)

空間全体の光と、照り返しの光が物体にかかります。

カメラと物体の間に、光の層ができる感じをイメージしてみてください。

ふんわり(明暗差が中程度の表現)

輪郭から少し内側まで光が入ります。

背景と物体の明暗差が、高くなりすぎないように注意しましょう。

明るくしすぎるとシルエットが崩れてしまいます。

『光についての自由研究』を制作した目的/方法

ご紹介した解説は、自由研究のノートをコンセプトに制作しているとのことです。

彩田花道さんが、どのような過程で『光についての自由研究』を考えたのか、「目的」や「方法」について見ていきましょう。

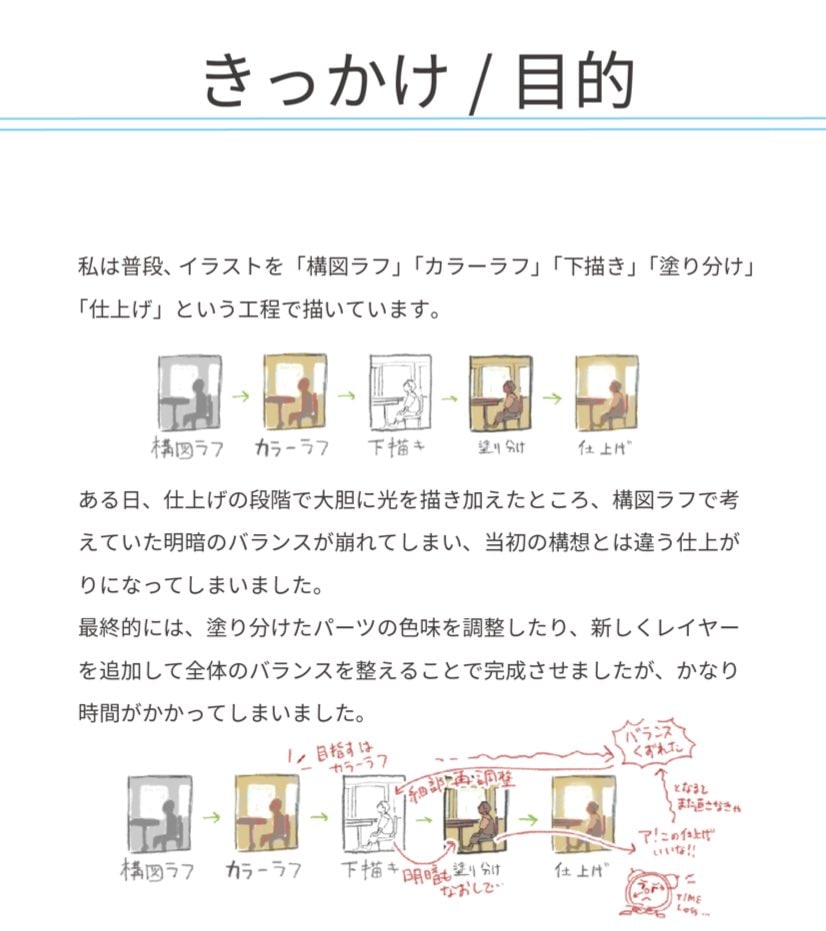

制作の目的

当初の構想通りに仕上がらないと、修正が大変

彩田花道さんの普段のイラストは、「構図ラフ」→「カラーラフ」→「下描き」→「塗り分け」→「仕上げ」の工程で描かれています。

ある日、仕上げの段階で大胆に光を描き加えたところ、構図ラフで考えていた構図のバランスが崩れてしまいました。

当初の構想とは違う仕上がりになってしまったとのことです。

最終的には、塗り分けたパーツの色味を調整したり、新しくレイヤーを追加したりしたそうです。

全体のバランスを整えることで完成させましたが、時間がかかってしまいました。

「仕上げ」まで見通しておくことの大切さ

仕上げは、絵の雰囲気を左右する大事な工程です。

あらかじめ「どんな仕上げにするか」を見通しておけば、それまでの準備もよりスムーズに進められるのではないか、と感じたそうです。

イラストの仕事では、ラフの段階でクライアントに完成イメージを共有する必要があります。

仕上げを具体的に想定しておけば、ラフにも説得力が出て、やりとりもスムーズになると思ったそうです。

『光についての自由研究』では、仕上げのパターンをカタログのようにまとめています。

構想段階から完成後の雰囲気を見通せるようにし、より効率的で納得のいく制作に繋げることを目的としています。

制作の方法

「グッとくる」作品を集め、グループごとに印象を分類する

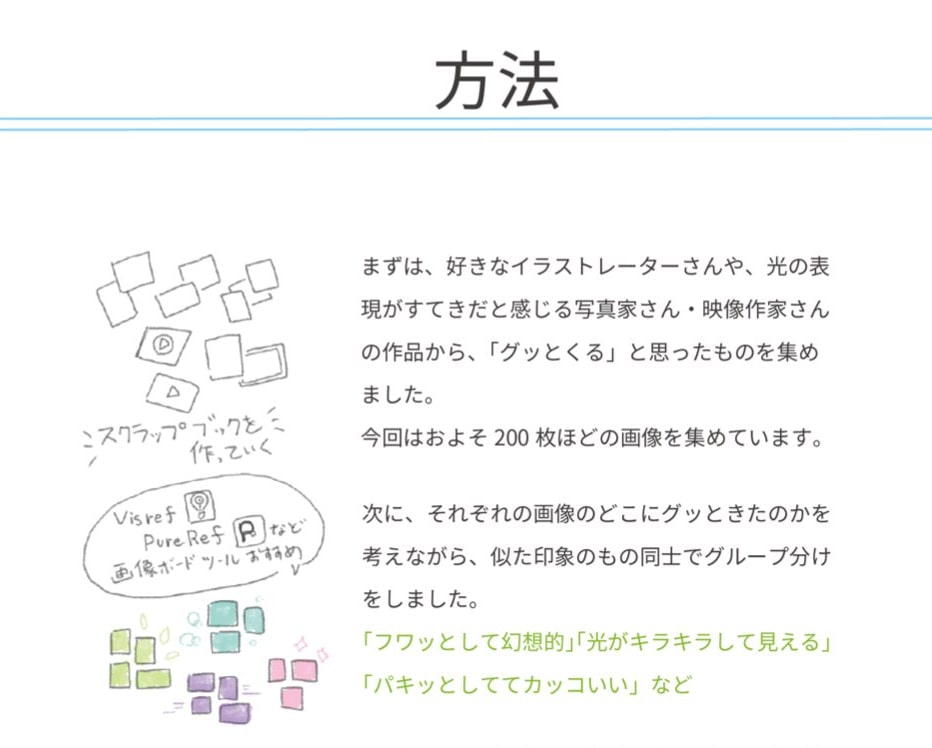

まずは、好きなイラストレーターさんや、光の表現が素敵だと感じる写真家さん・映像作家さんの作品から、「グッとくる」ものを集めます。

今回は、およそ200枚ほどの画像を集めたそうです。

次に、それぞれの画像のどこにグッときたのかを考えながら、似た印象のもの同士でグループ分けをします。

「フワッとして幻想的」、「光がキラキラして見える」、「パキっとしていてカッコいい」など、グループの分類は様々です。

ライティングや表現の技法別に分類する

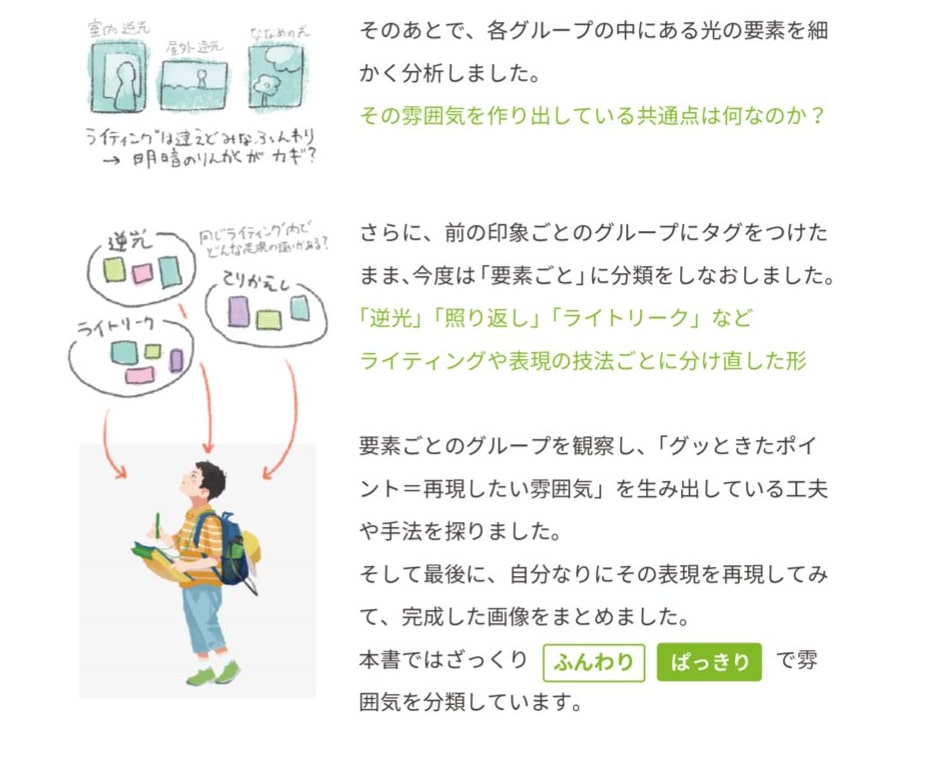

「フワッとして幻想的」など、その雰囲気を作り出している共通点は何なのでしょうか?

グループごとに分類した後で、各グループの中にある光の要素を細かく分析したそうです。

さらに、前の印象ごとのグループにタグをつけたまま、今度は「要素ごと」に分類をし直したそうです。

「逆光」、「照り返し」、「ライトリーク」など、ライティングや表現の技法ごとに分け直します。

要素ごとのグループを観察し、「グッときたポイント=再現したい雰囲気」を生み出している工夫や手法を探ったそうです。

そして最後に、彩田花道さんなりにその表現を再現してみて、完成した画像をまとめたものが『光についての自由研究』です。

本書では、ざっくりと「ふんわり」や「ぱっきり」で、雰囲気を分類しています。

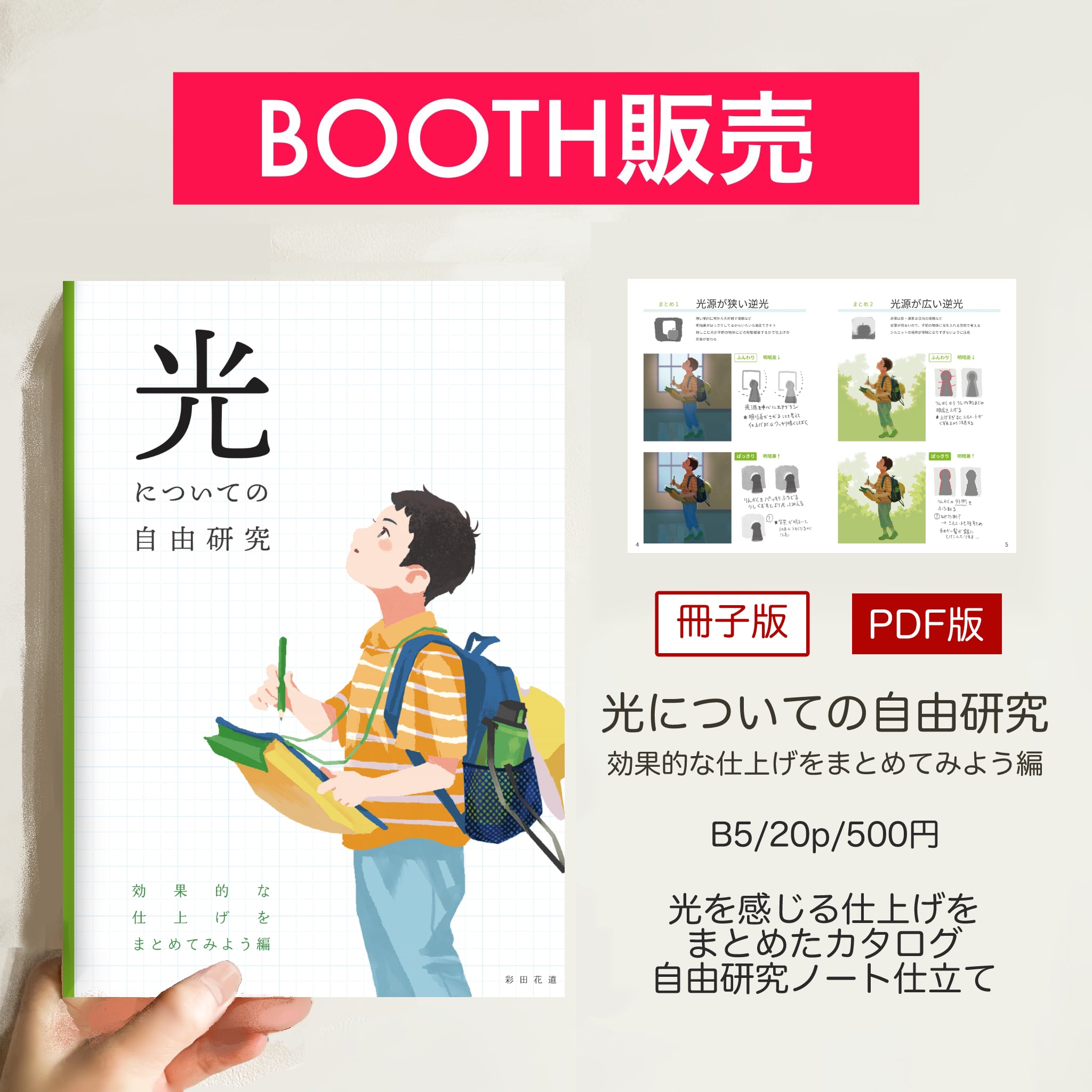

彩田花道さんのBOOTHで『光についての自由研究』が販売中!

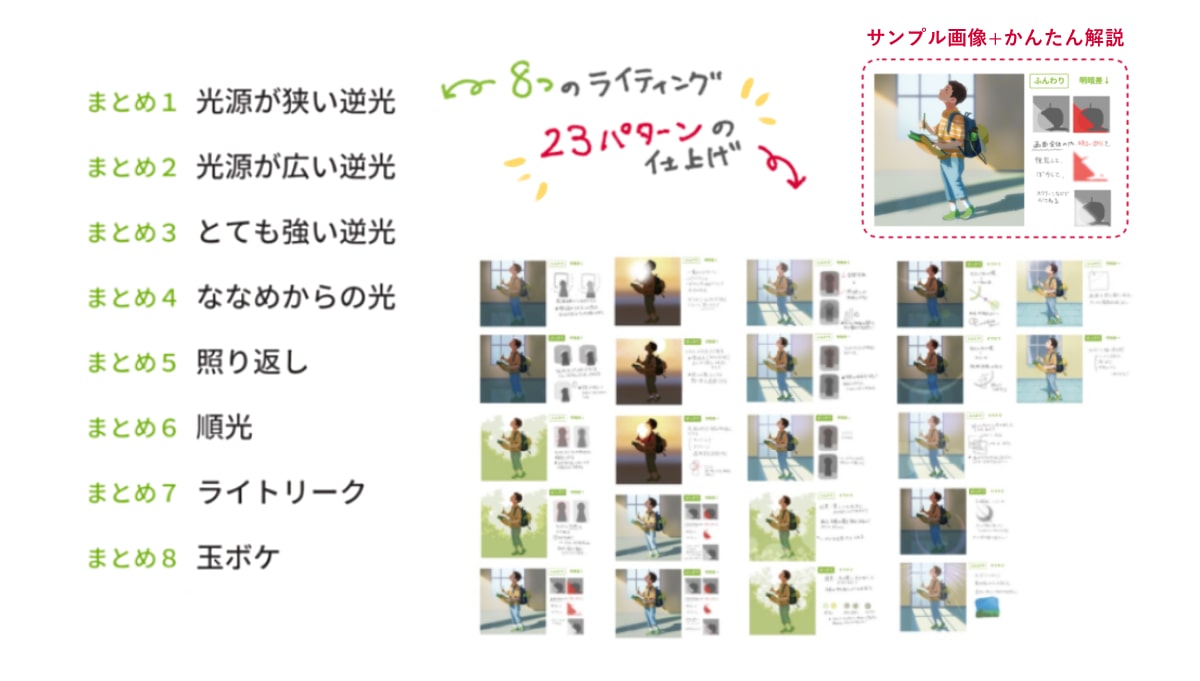

解説でご紹介したような、「光を感じる仕上げ」の23パターンをまとめたカタログがこちらです。

『光についての自由研究』

- 光源が狭い逆光

- 光源が広い逆光

- 斜めからの光

- 照り返し

- 玉ボケ

- ライトリーク…など

1つのライティングに対して、2〜3点の仕上げ方法をまとめました。

実際に仕上げを活用した、完成イラストも収録しています。

制作のお供やイラストの勉強に、ぜひご活用ください!

まとめ

光を使って絵の雰囲気を出す方法の解説でした。

同じ光源のライティングでも、作りたい雰囲気によって様々な表現ができます。

彩田花道さんの解説を参考に、光の使い方を考えてみてください。

最後に、彩田花道さんのプロフィールをご紹介します。

彩田花道さんは、イラストレーターをしていらっしゃいます。

『警視庁01教場』(KADOKAWA)や、『ようこそ伊勢やなぎみち商店街へ』(集英社)など、様々な装画を手がけていらっしゃいます。

彩田花道さんのXやホームページでは、他にも素敵なイラストを投稿されているので、ぜひご覧ください!