アニメや漫画に欠かせないキャラクター。あなたを様々な世界に導いてくれるキャラクターですが、どのように作られているのでしょうか? この記事では、キャラクターを構成する要素やキャラクターデザインの流れ・コツについて解説します。記事後半では、実際のデザイン事例を交えて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

キャラクターデザインとは

キャラクターデザインとは、漫画・アニメ・映画などの登場人物をデザインすることです。デザインする対象は人間だけでなく、ゆるキャラやモンスターなど様々な生きものが含まれます。

キャラクターデザインは「キャラデザ」「キャラデ」とも呼ばれています。

また、キャラクターをデザインする人のことを「キャラクターデザイナー」と呼び、主にアニメ制作会社やゲーム会社に所属するか、フリーランスで仕事をしています。最近ではVtuberをデザインするなど、新しい領域に仕事が広がっています。

キャラクターを構成する要素

キャラクターには「外見的な特徴」と「内面的な特徴」の2つがあります。

外見的な特徴は、顔・髪型・体型といった身体的な特徴と、衣装・装飾品・持ち物などキャラクターが身につけている要素があります。

内面的な特徴には、主に性格や能力といったものが挙げられます。

このように、キャラクターは多くの要素を組み合わせて構成することで、様々なキャラクターを生み出すことができます。重要な点として、キャラクターデザインにはオリジナリティが求められます。

既存のキャラクターとかぶらない新しいキャラクターを作り出すことがキャラクターデザインには求められることが多いです。

また、企業や商品のイメージキャラクターの場合、その企業や商品の色やマークを反映することが多々あり「らしさ=オリジナリティ」を作り出しています。

続いて、キャラクターをデザインする上で重要な要素をそれぞれ紹介していきます。

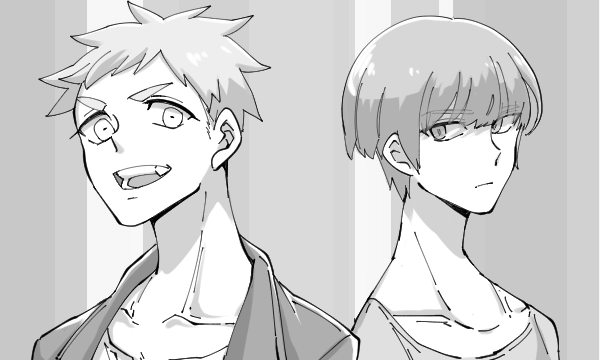

顔・髪型・表情

キャラクターで最も重要な要素といっても過言ではない「顔」。

顔はキャラクターの性格や年齢、人種など多くのことを表すことができます。髪型と組み合わせることでキャラクターの身分や所属などの情報を持たせることも可能です。

また、漫画のコマやゲームなどでは、常にキャラクターの全身が描かれるわけではありません。顔だけをアップで表現されることも多く、顔だけでキャラクターのアイデンティティを表現することが重要になってきます。まさにキャラクターデザインの肝(きも)といえる重要なパーツです。

体型・しぐさ

顔に続き、キャラクターの特徴を表現できる要素が「体型」です。

身長により年齢を表現したり、痩せているのか・鍛えられているのかによってキャラクターの性格や特性、バックグラウンドなどを表現することができます。

また「しぐさ」や「ポーズ」もキャラクターを特徴づける重要な要素です。

しぐさやポーズを工夫することで、そのキャラクターを印象づけ記憶に残すことができます。最も代表的な例は決めポーズです。

キャラクターデザインでは、他のキャラクターとかぶらないことが重要な点であるため、これらの要素を効果的に取り入れてみましょう。

服装・装飾品・持ち物

キャラクターを描く時に最も大きな面積を占めるのは「服」です。

どういった服装のキャラクターにするかによって、見る人の印象が大きく変わります。また、服装には物語の世界観や時代、キャラクターの生活や身分・仕事や所属など様々な情報を伝えることができます。

さらに、持ち物や装飾品と組み合わせることでその幅はさらに広がります。

性格・能力

直接外見に出てこない要素ですが、性格や能力もキャラクターを形作る上で重要になります。

あらかじめ性格や能力を決めておくことで、顔や体格・服装などの方向性を決めることができます。

キャラクターデザイナーの仕事

キャラクターデザインの仕事は、漫画やアニメ、ゲームなど様々な領域に渡ります。もちろん絵だけでなく、特撮やヒーロー作品など実写のキャラクターもデザインの対象です。

アニメ

アニメに登場するキャラクターは、アニメーターによって描かれます。通常、作画監督と呼ばれる卓越した作画技術を持つアニメーターがキャラクターデザインを担当します。

漫画原作のアニメ化や原案となるキャラクターが既に存在する場合、キャラクターの形状がアニメーションとして破綻しないように、アニメーターがデザインを調整することがあります。

また、オリジナルのアニメ作品の場合も「絵を動かす」というアニメ独自の視点が、アニメのキャラクターデザイナーには必要になります。

漫画・ライトノベル

週刊誌だけでなくスマートフォンを持っていれば気軽に読むことができる漫画。

漫画の世界でももちろんキャラクターデザインは重要な役割を持っています。魅力的で共感できるキャラクターを生み出すことは、物語に読者を引き込むために必要不可欠な要素です。

また、ライトノベルなど文章中心の読み物の場合も、登場人物を挿絵や表紙絵などにすることで、読者の想像力を掻き立てることができます。

ゲーム / スマホゲーム

漫画やアニメと同様に多くの人に親しまれているゲームにも、キャラクターは重要な要素です。

特にソーシャルゲームにおいては、魅力的なキャラクターを生み出すことがゲームの売上に直結するほど欠かせない役割を担っています。

VTuber / バーチャルユーチューバー

日本はキャラクター大国と言われるほど様々なキャラクターが存在しています。

そんな日本で近年生まれた日本発祥の文化が「VTuber(バーチャルユーチューバー)」。主にYouTubeでの動画投稿をキッカケに人気が高まり、2020年現在、1万人以上のVTuberが存在すると言われています。

このVTuberは、動画内でキャラクターだけが登場する場合も多く、まさにキャラクターデザインは人気を左右する要素です。有名なイラストレーターがキャラクターデザインを担当していることでも注目を集めています。

企業・自治体のPR

キャラクターを企業活動や地域活性化に取り入れる動きも活発です。

地域おこしで有名な「ゆるきゃら」は1000体を超えるとも言われ、代表的なキャラクターとしては熊本の「くまモン」などが有名です。

また、企業が商品やサービスのイメージキャラクターをつくるケースも多く見られます。

キャラクターデザインの流れ

ここからは、キャラクターデザインの方法を実際の事例を交えて解説していきます。

「アニメ」の箇所で触れたように、キャラクターデザインにはゼロからオリジナルで作るパターンと、原案などがあるパターンの2つがあります。

それぞれの制作の流れやコツについて解説します。

ゼロからデザインする場合

何もないところからオリジナルのキャラクターをデザインする場合について紹介します。

最初のステップは人によって様々な方法がありますが、まずは自分の始めやすい方法が良いでしょう。

大きく分けて以下の3つの方法が挙げられます。

- 設定から考える

- 手を動かして考える

- 資料からインスピレーションを得る

設定から考える

設定から考える場合、キャラクターの性格・特技、生い立ちや家族構成などキャラクター自身の設定と、物語・世界観といった要素があります。

急にキャラクターを描けと言われても、、という方は、絵を描き始める前に設定から入ると良いかもしれません。これから描くキャラクターがどういう人物がイメージできるような設定を目指しましょう。

手を動かして考える

キャラクターの設定からではなく、かっこいい姿や描きたいポーズなどから入るのもキャラクターデザインの1つの方法です。キャラクターの外観から考えた方がイメージが湧きやすい方にオススメです。

資料からインスピレーションを得る

Googleの画像検索やPinterest(ピンタレスト)を活用すると、1度に多くの画像を見ることができます。

思いつくままに検索をして関連する画像を大量に見ることで、インスピレーションを得ることができます。設定や手を動かして考えることに行き詰まった時も良いヒントが得られるかもしません。

仕事でデザインを依頼された場合

キャラクターデザインを仕事として依頼される場合、自分でゼロからデザインする場合とどう違ってくるのでしょうか。

ここではお絵かき講座パルミーの「パルミーちゃん」をキャラクターデザインの事例として、制作の流れについて解説します。

デザインの指定

企業からキャラクターデザインの依頼がある場合、多くのケースで企業側からどういうキャラクターを作りたいかの要望が送られてきます。

今回のように「パルミーのマスコットキャラクターをつくりたい」という依頼の場合は「パルミーのテーマカラーを取り入れてほしい」「キャラの年齢はこのくらいにしてほしい」といった内容は既に決まっていました。

設定の一部はこのようなものです。

<パルミーちゃん設定>

パルミーちゃんはパルミーの運営をお手伝いするアシスタント。

配信日をいきなり変更したり、午後の睡魔で配信を遅らせたりしながらも、皆のお絵描きライフをハッピーなものにすべく慣れない運営のお仕事に奮闘中!

<服装について>

・Palmieはインターネット上にある「お絵描きの学び場」です。

・Palmieには毎日何千人もの人がアクセス(来場)しています。

・なので、中で働いている人はパッと見て中の人とわかるように制服を着ています。

・制服は学生服ではなくよくある、会社をイメージしたユニフォームです。

<性格など>

・元気!

・イラストを描くのが好き

・趣味でお絵描きを楽しむ

・仕事は一生懸命やりやる気はあるものの、仕事を理解するのはちょっと時間かかるタイプ

・休みの日はインドアに過ごすことが多く、漫画なんかを読んでいて、少女漫画よりも少年漫画を読むことが多い

・ツイッターでいろんな絵師さんのイラストを見るのが好き などなど

これらの設定の中から、キャラクターを描く上で取り入れられそうな要素を抜き出し、デザイン案を考えていきます。もちろん、企業側から送られてくる情報や設定が不足していると感じた場合は、やり取りをしながら設定を補強していくのも一般に行われることです。

自分がどういったキャラクターを描くか、それをイメージできるようにすることを大事に考えましょう。

デザイン案

設定を元にデザイン案をラフとして作成します。

今回はユニフォームという設定を押さえつつ、ロゴをモチーフにしたパーツを頭に配置したり、衣装のデザインに取り入れたパターンを複数案出しています。また元気で活発な女の子の髪型はショートカットであることが多いですが、デザイナーの機転で髪の長いパターンも1パターン用意されました。

まずはあまり描き込まず、ラフの状態で複数の案を出すことで方向性を検討していきましょう。

今回の場合は、この状態で発注元のクライアントと方向性をすり合わせ、細部のデザインを決めていきました。

方向性の決定

ラフのデザイン案をもとに、Aの方向性で進めることが決まりました。

パルミーちゃんが元気で活発な女の子であることがパッと見て分かるように、ショートの髪型が採用されました。また、露出度が低く、衣装にロゴをダイナミックに使ったパターンが採用されました。

この段階でも、他のキャラクターとかぶらないオリジナリティがありますが、よりキャラクターのオリジナリティ=アイデンティティを作り出すために「麻呂眉」が採用されました。

デザイン時のコツとして、キャラクターは顔だけをアップで使用されることも多いため「顔付近に特徴を持たせる」というポイントがあります。パルミーちゃんの場合、麻呂眉と頭のパーツがそれにそれにあたります。必ず顔付近に特徴を持たせないといけないわけではありませんが、覚えておいて損はないテクニックの1つです。

ラフと線画

デザインの方向性が決まったので、ここからは発注元とコミュニケーションを取るというよりは、集中して作画を進めていく工程になります。イラストを清書していくにあたり、デザイン案で作成したラフに描き込みを行っていきます。

線画の段階では細部にいたるまでしっかり描き込みを行なっていきます。

色の設計

今回はラフのデザイン案を作成した段階でカラーイメージもできていましたが、完成した線画に実際に採用する色をベタ塗りします。この色をベースに色塗りと仕上げを行なっていきます。

線画の調整

本塗りに入る前に線画のテクニックを紹介します。

黒で線画を作成し、そのまま線画を使用するのも当然OKですが、線画の色を薄くしたり茶色に近くすることで線が目立ちすぎず、柔らかい印象をつくることができます。

色塗りと仕上げ

ベタ塗りした色をベースに色塗りを進め、フィルタなどを調整して仕上げを行い完成です。

完成データを発注元に送付し、確認を進めてもらいましょう。もし発注元から微調整の要望などが入った場合、それを反映して納品完了という流れになります。

原作や原案が既にある場合

続いて、原案がある状態でキャラクターデザインを行う場合について解説します。

無事にデザインが完成したパルミーちゃんですが、キャンペーンを開催するにあたり、夏仕様のデザインを作成することになりました。すでにキャラクターが存在する場合、どのような流れでデザインが進んでいくのかを紹介していきます。

キャラクターの設定やデザインを理解する

すでに存在するキャラクターの別衣装でのデザイン依頼が来た場合、まずはそのキャラクターの設定と既存のデザインを理解する必要があります。

既存のデザインは資料として送ってもらうことができますが、資料の充実度は発注元によって様々です。例えば、以下のように正面のイラスト1枚のみが資料として提供される場合もあれば、キャラクターの側面や背面がわかる三面図などの資料や表情集がある場合など、様々なパターンがあります。

正面イラスト1枚の場合

三面図や表情集がある場合

正面イラストのみの場合、キャラクターの背面がどうなっているのかは分かりません。

場合によっては発注元に確認をしながらデザインを進める必要が出てきます。

※キャラクターの設定を1枚でまとめた資料などがある場合もあります。

衣装・ポーズ・色を決める

夏仕様のパルミーちゃんデザインは、イラストレーターとして活躍するPomUさんが担当してくれました。

キャラクターの設定集や納期等のやり取りがスムーズに進み、デザイン案が作成されました。

最初の段階から構図や表情、色の指定がしっかり入っており、発注者として確認がとてもしやすく、完成のイメージが湧くラフが送られてきました。

ラフと一緒に送られてきたメールには、水着の柄や衣装の装飾部分をつける・つけない等の確認も含まれており、ラフに番号が振られていたおかげでとてもスムーズに確認が進んでいきました。

さらに、発注書にはなかった「浮き輪」のアイデアも提案していただきました。素敵な提案をいただき、絵としての安定感も増すためこのアイデアを採用する方向で線画の工程に進んでいただくことにしました。

ただ、イラストを使用するキャンペーンページのデザインとの兼ね合いもあったため、浮き輪アリ/ナシの2つのバージョンの線画を作成していただくことになりました。

線画

こちらが浮き輪アリとナシのそれぞれのバージョンの線画です。(ラフの状態にはなかったハイビスカスの髪飾りもつきました)

線画を見てみて、やはりPomUさんのアイデアの浮き輪バージョンの方が魅力的で、ページ全体のデザインとしても問題なさそうなため、浮き輪バージョンで仕上げの工程に入っていただくことになりました。

仕上げ・納品

いよいよ最終工程の「仕上げ」です。どれだけ線画までがすばらしい状態でも、色を塗るこの段階の仕上がりがイマイチだと見栄えや魅力が落ちてしまいます。線画の状態からより魅力的になったイラストが送られてきました。

仕上げの工程でさらに演出を付け足した状態の4パターンのイラストが送られてきました。

ラフのデザイン案の段階で全てを決定しなければならない……ということはないため、作画を進めていくうちにひらめいたアイデアなどを取り入れて作画を進めていただけました。

タブレットから水しぶきが上がっているバージョンやペンの軌道を描いたものなど、どのバージョンもとても魅力的でした。

ただ、今回はイラストを掲載するページやバナー画像にした時を考慮し、エフェクトのないノーマルのバージョンが採用させることになりました。その他、少しだけ微調整を行っていただきイラストが完成となりました。

キャラクターデザインを学ぶには

ここまで2つのキャラクターデザインの事例を見てきましたが、キャラクターデザインのスキルはどこで学べば良いでしょうか?

書籍で学ぶ以外に考えられる代表的な学習方法を紹介します。

オンラインの教室を利用する

本格的に絵を学んでみたい時に便利なのが、インターネットの教室を利用するという方法です。

プロの講師から動画で本格的な授業が受けられ、質問などのサポートも充実しているパルミーでは、初心者でも絵が学べることで支持されています。

運営会社のパルミーは6年(2020年6月現在)以上の運営実績があり、5,000名以上の受講者が利用しています。自宅に居ながら絵を上達させ、キャラクターデザインのスキルを身に付けたい方にオススメです。

\ 無料お試し実施中 /