イラストを描こうとしても、ポーズが思いつかなかったり、自然に描けなかったりしますよね。そうすると、イラストを描く気も失せてしまいます。

そこで、ポーズを描くために必要な知識とアイデアを出すための考え方をまとめました!参考資料も載せていますので、ぜひご覧ください。

この記事の目次

ポーズが描けない原因は?

そもそもなぜポーズが描けないのでしょうか。多くの人に当てはまる原因は、大きく分けて2つあります。

- 人体の描き方がわからない

- ポーズを自分で考えられない

それでは、それぞれの解決方法を紹介します。

人体の描き方がわからない場合

解決方法①『比率やバランスを知る』

ポーズを描くために必要な画力が足りていない場合は、まず人体の比率やバランスについて学びましょう。比率を守ってポーズを描くだけでも、かなり違和感を減らすことができます。

以下に簡単な人体の比率をまとめました。この他にも様々な比率が存在しますが、基本を押さえておきましょう。

解決方法②『参考書や動画で学ぶ』

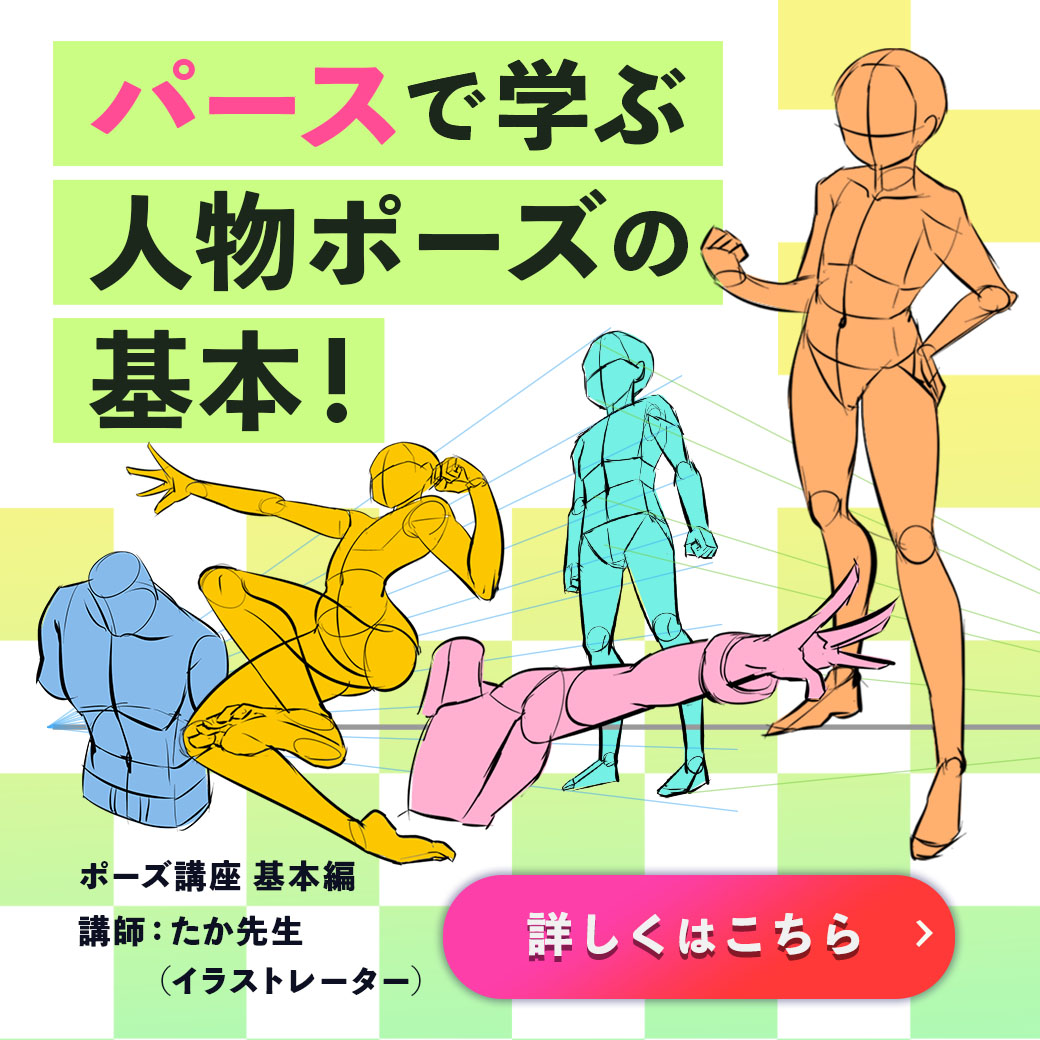

より説得力のあるポーズを描くためには、ここだけでは紹介しきれない人体の形や筋肉のつき方、関節の動かし方などを学ぶ必要があります。そこで、人体について詳しく解説しているおすすめの参考書と動画をまとめました。

パルミー「キャラクターイラストのための人体デッサン講座」

代々木デッサン教室講師、吉田英利先生から人体デッサンを学ぶ全5回の動画授業です。基本的な比率を覚えてから上半身と下半身、腕や手の描き方などの詳しい描き方を順を追って学ぶことができます。

スカルプターのための美術解剖学

こちらは、3Dアーティスト向けの参考書ですが、ポーズを描く上で欠かせない体の動きや筋肉のつき方が学べます。

サイトはこちら

人体のデッサン技法

初心者向けのわかりやすい参考書。人体の簡単な構造と、パーツの要点がまとめられた即戦力になる知識が多く載っています。

サイトはこちら

モルフォ人体デッサン

人体の形に関する特徴、骨と筋肉の動き方などが詳しく解説してあります。値段に対しボリュームのある内容です。

サイトはこちら

ポーズを自分で考えられない場合

人体はある程度描ける、でもポーズを考えることができない…!そんなあなたのために、アイデアの出し方をご紹介します。

考え方①『イラストのコンセプトを決める』

日常系やアクション系、萌え絵など自分の描くイラストにコンセプトを与え、さらにそれを追求していくという方法です。

例えば、「日常系」というコンセプトを決めたら、キャラクターが買い物をしている様子や、放課後に何かを食べ歩きしている、など自分で詳しい設定を決めましょう。

具体的な設定を突き詰めるほど、自然と描きたいポーズが浮かびます。自分がキャラクターをどう動かしたいのか知ることが重要です。

考え方②『写真投稿アプリを参考にする』

自分の身近な写真投稿アプリを参考にする方法です。Instagramやwearなど、写真を投稿するアプリには参考になるポーズや構図の画像で溢れています。

集合写真や自撮り、中にはモデルのようなポーズまで!キャラクターイラストを描くときにちょうど良い投稿が数多く投稿されているので、まずは模写してみましょう。

渡辺直美さんのInstagramより

バッグの持ち方がかっこいいですね!表紙イラストなどに向いているポーズです。

ローラさんのInstagramより

不思議なポーズですが、美しいですね!モデルさんの写真は工夫されたポーズが多いのでとても参考になります。

考え方③『アニメや映画の1カットを模写する』

自分が良いと思ったアニメや映画の1カットを日頃から撮り溜めておき、ポーズの参考にする方法です。意識して好きなポーズや構図を集めていると、自分の好みを把握できます。自分が好きなポーズや構図を知り、困った時にすぐ使えるように練習しましょう。

また、おもしろいな、どこかで使いたいなと思ったポーズはメモをして「自分だけのポーズストック」をつくっても面白いですね!

[映画ニュース] ひょっこりはん、狙うは“全国制覇”「いろんな所でひょっこりしたい」 https://t.co/VOjJgBTBGI pic.twitter.com/ZbDgl7L9Gb

— 映画.com (@eigacom) 2018年3月25日

まとめ

ポーズや構図作りには発想力が必要です。しかし、ポーズや構図を考える前に、人体を思い通りに描ける画力や知っておくべき知識がたくさんあります。まずはそれらを習得し、次に自分に合ったアイデアの出し方を覚えて、イラストのポーズ・構図を描けるようにしましょう。

また、普段からポーズや構図について考えておくことが重要です。「このポーズや構図は参考になるかもしれない」といつでもネタをストックしておくクセをつけましょう。なぜ参考になると思ったのか、良いと思ったのかまで考えておくと、後々も記憶に残ります。ストックしたものを組み合わせて、より良い作品づくりに活かしましょう!